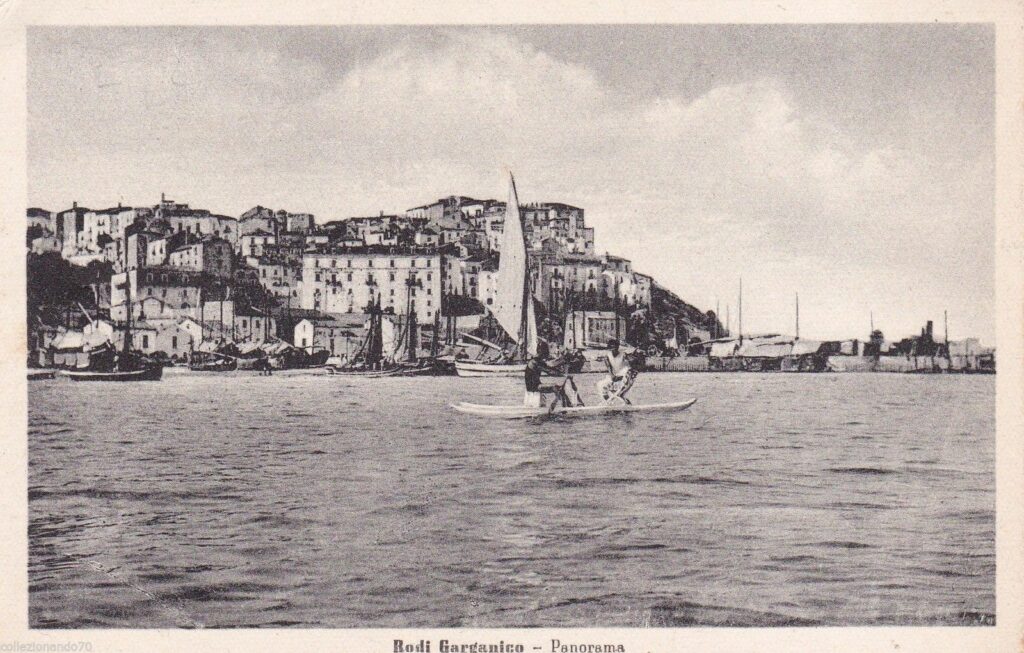

Federigo Maria, allora musicista (come indicato nell’atto di morte di Agnese Iorio del 26 luglio 1844, di cui Federigo allora ventunenne era stato testimone), intorno al 1850, sposa (Fortunata) Erasmina Caputo, nata il 30 luglio 1823 a Forenza di Basilicata (oggi Forenza in provincia di Potenza), figlia di Don Gennaro Caputo (figlio di Arcangelo) di professione comico (risulta anche un’altra figlia, Anna, nata a Candela il 1° gennaio 1825), e si trasferiscono a Rodi Garganico dove hanno vissuto fino ai primi del novecento, lei forse è deceduta a Rodi e lui certamente a Vico del Gargano il 1° aprile 1893, all’età di 69 anni, nella casa posta in Via dietro il Purgatorio al n. 11 (come risulta dall’atto di morte, in cui viene indicato come comico – atto n. 62 del Registro Atti di morte del Comune di Vico del Gargano, Circondario di Sansevero, Provincia della Capitanata, odierna Foggia).

Dalla loro unione nacque un figlio cui diedero il nome di Igino Eduardo (che evidentemente si faceva chiamare Odoardo come risulta dall’atto di nascita di suo figlio Federico, Alvito 1875, e dall’annotazione del matrimonio nell’atto di nascita della moglie Anna Mezza, Gaeta 1856), nato il 21 maggio 1852 a Rodi Garganico, provincia di Capitanata (odierna Foggia), mentre probabilmente si trovavano in quella località per una rappresentazione teatrale della Compagnia Caputo Tamberlani, di cui Federico faceva parte in qualità di attore comico.

Federigo Maria Orlando, musicista, comico e artista, proveniva, dunque, da una famiglia di letterati, medici, ecclesiastici e notai, e probabilmente inizia sin da molto giovane la sua avventura artistica grazie alla presenza del Teatro Alfieri di Fossaceca, oggi Teatro Comunale, vivaio e laboratorio artistico ideale sin dalla prima metà dell’Ottocento.

“Il teatro municipale, situato al piano inferiore del palazzo comunale, dove si esibivano i filodrammatici locali e, di quando in quando, compagnie professionali di giro.” (Vedi Nino Bagnoli, Ipotesi di lessico fossaltese, voce “teatre”, Edizioni Samnium, Campobasso 1990).

“Risaliamo, quindi, a Piazza Roma e scendiamo per un breve tratto lungo Via Alfieri, sul lato destro del Palazzo Municipale. Qui si trova l’ingresso del Teatro Comunale (Teatro Alfieri) che ha oltre un secolo e mezzo di vita. Fino agli anni ’30 vi hanno recitato, da dilettanti, molti “signori” e alcuni artigiani, e lo stesso autore di queste note vi ha avuto il suo battesimo sia come attore che come regista, durante le vacanze scolastiche.” (Vedi Nino Bagnoli, appunti per una Breve Guida di Fossalto).

Se si considera il fatto che alcuni brani della guida sono stati inseriti in alcune voci del libro Ipotesi di lessico fossaltese pubblicato nel 1990, dallo stesso autore, possiamo ritenere che gli appunti della guida fossero precedenti o quantomeno coevi alla stesura del testo del libro. Pertanto, possiamo ipotizzare che il secolo e mezzo di vita del teatro Alfieri decorra dal 1990 e quindi che il teatro sia stato realizzato intorno al 1840, se non addirittura prima.

E questo spiega, perfettamente, il fermento culturale di quegli anni da parte di tutta la comunità fossaltese e, in particolare, la passione del mio antenato Federigo Maria Orlando per la musica e per il teatro, stanti le continue influenze subite anche dalle rappresentazioni delle compagnie di giro, quelle compagnie teatrali professionali che frequentavano periodicamente il Teatro Alfieri.

E così, potrebbe essere accaduto proprio per quella compagnia di giro del Capocomico Don Gennaro Caputo di Lecce e della moglie Teresa Martines di Napoli, la cui figlia, Fortunata Erasmina, quasi certamente anch’essa attrice comica, ha poi sposato lo stesso Federigo Maria con il quale si sono trasferiti stabilmente a Rodi Garganico, pur mantenendo il domicilio legale a Fossalto.

Successivamente, Federigo Maria ottenne il ruolo prestigioso di Capo comico della Compagnia Teatrale delle famiglie Caputo Orlando Tamberlani, e così anche suo figlio Eduardo ottenne il ruolo di Capo comico nella stessa Compagnia alla quale con molta probabilità era ormai associato assieme al padre Federigo Maria.

L’11 maggio 1875 nacque ad Alvito (allora Terra di Lavoro, poi provincia di Caserta, oggi di Frosinone) Federico Orlando, mio bisnonno (l’atto di nascita riporta anche gli altri nomi di Vincenzo e Arturo), unico figlio di Igino Eduardo (detto Odoardo) e Anna (detta Marianna) Mezza, anch’essa comica, mentre la Compagnia si trovava in quella località per una rappresentazione teatrale presso il Teatro di Corte del Duca di Alvito, nella Sala del Trono di Palazzo Gallio (oggi sede del Municipio e del Teatro comunale). Da notare che Anna Mezza (erroneamente indicata come Marianna Mezzo), figlia di Gioacchino (fu Melchiorre), sartore, e Francesca (Franca) Soccorso, era nata a Gaeta il 16 settembre 1856 e si unì in matrimonio con Igino Eduardo a Vieste il 2 agosto 1878 (atto di matrimonio n. 26 – Atti dello Stato civile 1878).

E per sottolineare le difficoltà di spostamento da una provincia all’altra nell’ambito del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, che certamente anche gli attori delle compagnie di giro dovevano incontrare periodicamente, appare utile riportare questo breve scritto di Giuseppe Cultrera, “Ci voleva il passaporto per uscire dalla provincia”, sebbene riferito alla situazione di Leonessa, Provincia di Rieti, che in ogni caso all’epoca rientrava nel territorio del Regno di Napoli, proprio al confine con lo Stato Pontificio:

“Le donne leonessane non avevano diritto a documenti di identificazione; per spostarsi da una provincia all’altra del regno di Napoli ci voleva il passaporto, come per andare all’estero; pastori e braccianti erano assimilati alla categoria dei poveri. Ecco alcune curiosità del “Regolamento relativo alle Carte di Sicurezza, di Permanenza e di Passo, nonché ai passaporti” approvato “da S.M. pe’ suoi Reali Dominj al di qua del Faro” il 30 novembre 1821 e in vigore dal 1 marzo 1822. Sua Maestà è Ferdinando I di Borbone (1751-1825), re delle Due Sicilie, figlio terzogenito di Carlo III re di Spagna e di Maria Amalia di Sassonia. Era diventato re ad appena nove anni, nel 1759, coi titoli di Ferdinando IV re di Napoli e di Ferdinando III di Sicilia; nel 1816 aveva unificato i due regni, diventando Ferdinando I re delle Due Sicilie. Il testo è pubblicato dal Giornale dell’Intendenza della provincia dell’Aquila, di sabato 9 febbraio 1822, che si trova nell’Archivio Storico del Comune di Leonessa il cui territorio, fino al 1860, apparteneva al regno delle Due Sicilie. Il regolamento, controfirmato da Raffaele de Giorgio, direttore della Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia, contiene 18 articoli e dimostra come fosse stretto il controllo sui movimenti dei cittadini. La Carta di sicurezza (cioé l’odierna carta di identità) è obbligatoria per “ogni individuo di qualunque classe e condizione”, tranne “le donne di ogni età” (segno della sudditanza agli uomini della famiglia) e i giovani con meno di 15 anni. Il documento era rilasciato dal sindaco e vidimato dal Giudice Regio, se questi risiedeva nel comune; era valida un anno “e con essa, senza bisogno di altro documento, potrà girarsi entro la propria Provincia”. Se però una persona (anzi “un individuo”) voleva trattenersi più di otto giorni fuori del proprio circondario, nel caso di Leonessa quello di Cittaducale, gli serviva la Carta di permanenza, anch’essa rilasciata dal Sindaco. Ciascuna carta costava due grani (monete napoletane, pari a otto centesimi di lira); era gratuita e valida un anno per i “bracciali (cioé i braccianti), i pastori e generalmente tutti coloro che sono notoriamente poveri”. Per andare in un’altra provincia del Regno, serviva un passaporto, spedito dall’Intendente (funzionario più alto in grado) della provincia di provenienza; in caso di urgenza provvedeva il Sindaco. Anche qui un’eccezione per i braccianti e i pastori; questi se “per motivi d’arte e d’industria si recano nelle Provincie limitrofe, non han bisogno di passaporto”, ma della “carta di passo” emessa dal sindaco, gratuita e valida un anno. Questo stesso documento è sufficiente per possidenti e commercianti che “abbian bisogno notoriamente di una comunicazione nelle Comuni della Provincia limitrofa”. Più complessa è la procedura dei passaporti per l’estero, rilasciati soltanto dagli Intendenti e dopo autorizzazione della Commissione generale di Polizia; sul documento, oltre ai connotati della persona, sono indicati il perché del viaggio e la durata dell’assenza. Fanno eccezione, al solito, i braccianti e i pastori di Terra di Lavoro e degli Abruzzi, per i quali basta la “carta di passo”. Chi non possiede documenti, rischia una pena da uno a due giorni di carcere o la multa da uno a sei ducati. I privati, gli albergatori, i locandieri ed i conventi non possono alloggiare chi non ha documenti e dovranno segnalare alla polizia locale “le persone che vogliono pernottare”. Le contravvenzioni sono pesanti: otto giorni di arresto o 25 ducati di multa per i privati; 16 giorni di arresto o 50 ducati di multa per albergatori, locandieri, affittacamere e capi dei conventi. Le pene sono raddoppiate a Napoli. I funzionari locali di polizia “con documentato processo verbale”, applicheranno “le determinazioni e le multe” previste dal regolamento. A tutela dei cittadini, l’art. 16 afferma che “Ogni vessazione, ogni abuso, ogni frode sarà rigorosamente punita”, o con provvedimenti interni della Commissione generale di Polizia o per i casi più gravi, con “traduzione de’ colpevoli dinanzi a Tribunali”.

Eduardo e Anna Mezza rimasero sempre residenti a Rodi Garganico sino alla vecchiaia, finché, dopo la morte del padre Federigo Maria (detto Federico) avvenuta il primo aprile 1893 a Vico del Gargano (Provincia di Capitanata, odierna Foggia), si trasferirono a Ripabottoni (CB) al seguito della famiglia del figlio Federico, che aveva sposato Anna Catelli, figlia di Antonio Catelli, ricco possidente del luogo.

Nel 1899, mentre la Compagnia si trovava a Salice Salentino Vincenzo Taberlani, socio di Eduardo, divenne padre di Francesco Paolo Carlo Tamberlani, detto Carlo, futuro famoso attore cinematografico e docente dell’Accademia nazionale di Arte drammatica Silvio D’Amico.

Nel frattempo, sul finire dell’Ottocento, il giovane Federico Orlando, valente attore comico, promettente anche nella scenografia, aveva raggiunto la qualifica e il ruolo di Primo Brillante all’interno della Compagnia teatrale di famiglia.

E qui intendo rinviare alla lettura del lavoro straordinario, utile e prezioso di Carlo Tamberlani, in Pirandello nel “Teatro… che c’era” (il testo è riportato per esteso in appendice), che ci racconta l’esperienza diretta della vita della Compagnia di giro, della Compagnia teatrale itinerante, della Compagnia di famiglia che viveva la propria esistenza nella concreta realizzazione di “Un teatro libero in qualsiasi posto”, come specifica funzione sociale e culturale, come una vera e propria missione:

“Questa nota che correggo oggi un anno dopo averla data in stampa è stata scritta secondo i miei ricordi d’infanzia nella compagnia di famiglia, nelle peregrinazioni nei piccoli paesi della Puglia e della Basilicata (a Rionero in Vulture dove svernammo in un piccolo teatrino, mi dissero che era ancora viva la sorella o parente, Carmine Crocco). In più mi sono valso dei racconti dei miei genitori, di mio padre specialmente, di dati storici ricavati dalle pubblicazioni sul meridione. […] Della “Compagnia di famiglia”, che fu gloria vera del Teatro… che c’era, non ve ne è traccia se non nei libretti di barzellette teatrali, tanto meno nelle non poche storie del teatro italiano. La “Compagnia di famiglia” ebbe una sua tradizione e non è da confondersi con quelle unioni momentanee di attori, che senza intrinseco, privi di guida autorevole, “estrosamente” portavano nella provincia lo “stereotipo” del cosiddetto “guitto”. La Duse sortì da una regolare buona compagnia di provincia che aveva toccato anche Padova e Venezia,; non nacque, nel 185858 (folkloristicamente) “in un vagone di terza classe”, ma a Vigevano, all’albergo Cannon d’oro (cfr. Signorelli), ancora esistente accanto alla piazza, quindi in una delle migliori “Compagnie di famiglia” del tempo; nulla di “guitto”. Del resto di ciò che era chiamato guitto allora ne aleggiò lo spirito nelle formazioni edulcorate col nome di “manifestazioni d’arte”, con Euripide, Sofocle, Plauto e anche Shakespeare, “affiatati” con poche settimane di prove, se non dagli scarsi giorni sovvenzionati. Di varie antiche compagnie di famiglia se ne potrebbe perfino ricostruire con dati incontrovertibili, il loro albero genealogico perché (senza essere costretti a ricorrere al Rasi) per secoli esse si tramandarono con i medesimi nomi, “le ditte” sostituendosi subito all’estinta “Commedia dell’Arte”. E’ facile ricordare il nome di Medeback.

Ma scendiamo al rango minimo di queste “Compagnie di famiglia”, radicate e germinate dalle stesse tavole del palcoscenico: quelle che battevano per tutta la vita i piccoli paesi. Corredo scenico modesto, ma sempre decoroso, livello artistico soddisfacente, organizzazione per gli spostamenti da una “piazza” all’altra, nell’apprestare una vita artistica famigliare continua, confortevole, qualificavano il “rango” della “Compagnia di famiglia”. Ho avuto il “privilegio” durante la mia infanzia di “vivere” e quindi ricordare come in una fiaba incantevole, gli ultimi guizzi di quell’inimmaginabile mondo, che nonostante tutto, non aveva nulla di zingaresco e né senso di “precario”. Nel rispetto per il palcoscenico (in un piccolo teatro o dovunque esso fosse stato allestito provvisoriamente) ognuno assolveva la mansione affidatagli, fino alla più modesta di mettere il petrolio ai “lumi” della ribalta e le candele nei camerini (!!), cercare nel paese ciò che occorreva di indispensabile, e che sarebbe stato impossibile trasportare con la “roba” della compagnia (un pianoforte, un mobile, dei tavoli, ecc.), tutto era scrupolosamente assolto. Il pubblico aveva il diritto di essere “servito” dignitosamente perché soprattutto da quel palcoscenico la compagnia traeva i propri mezzi di sussistenza, e, ancora di più, la stima, il rispetto (o anche il discredito) – e l’entusiasmo, specie domenicale – delle stesse persone che l’indomani gli attori avrebbero incontrato per le strade. Per il mio ricordo di quel periodo e di oltre cinquant’anni di milizia attiva nelle migliori compagnie di prosa, mi sembra di poter dire che la “convenzione scenica” può seriamente irridere il “ficcanasiamo ottuso” del perfezionismo borghese teatrale, perché la “convenzione” di un fondale dipinto (ve ne erano di Bellissimi in provincia) dava la sensazione di una fantasmagorica foresta ad un pubblico di piccolo paese forse più affascinante degli alberi “veri” del palcoscenico del teatro Eliseo o, addirittura, “udite, udite”, della pioggia, vera, alla Rheinardt, in “le rates” di Lennorman (cfr. Silvio D’Amico, Il tramonto del grande attore, Ed. Mondadori, 1929, p.28).

Formazioni del genere di quelle descritte, erano le tradizionali “Compagnie di famiglia” Marchesini, Carloni, Chiantoni (genitori del grande Amedeo), De Sanctis (idem, Perla, Martinez, Girola, Imbastaro, Usai, l’ottima di Ambrosioni con le sorelle Ravaioli, che spesso unitisi per brevi periodi sposavano fra loro i propri figli, tramandando un’identica tradizione familiare. Da queste compagnie di famiglia sortirono preziosi contributi per le compagnie di ordine primario e secondario, un tempo importantissime anche loro. […]” (Così Carlo Tamberlani, Pirandello nel “Teatro… che c’era”, in Quaderni dell’Istituto di Studi Pirandelliani, Bulzoni Editore, Roma 1982).

Vedi anche “La compagnia all’antica nel teatro italiano dell’Otto-Novecento“.

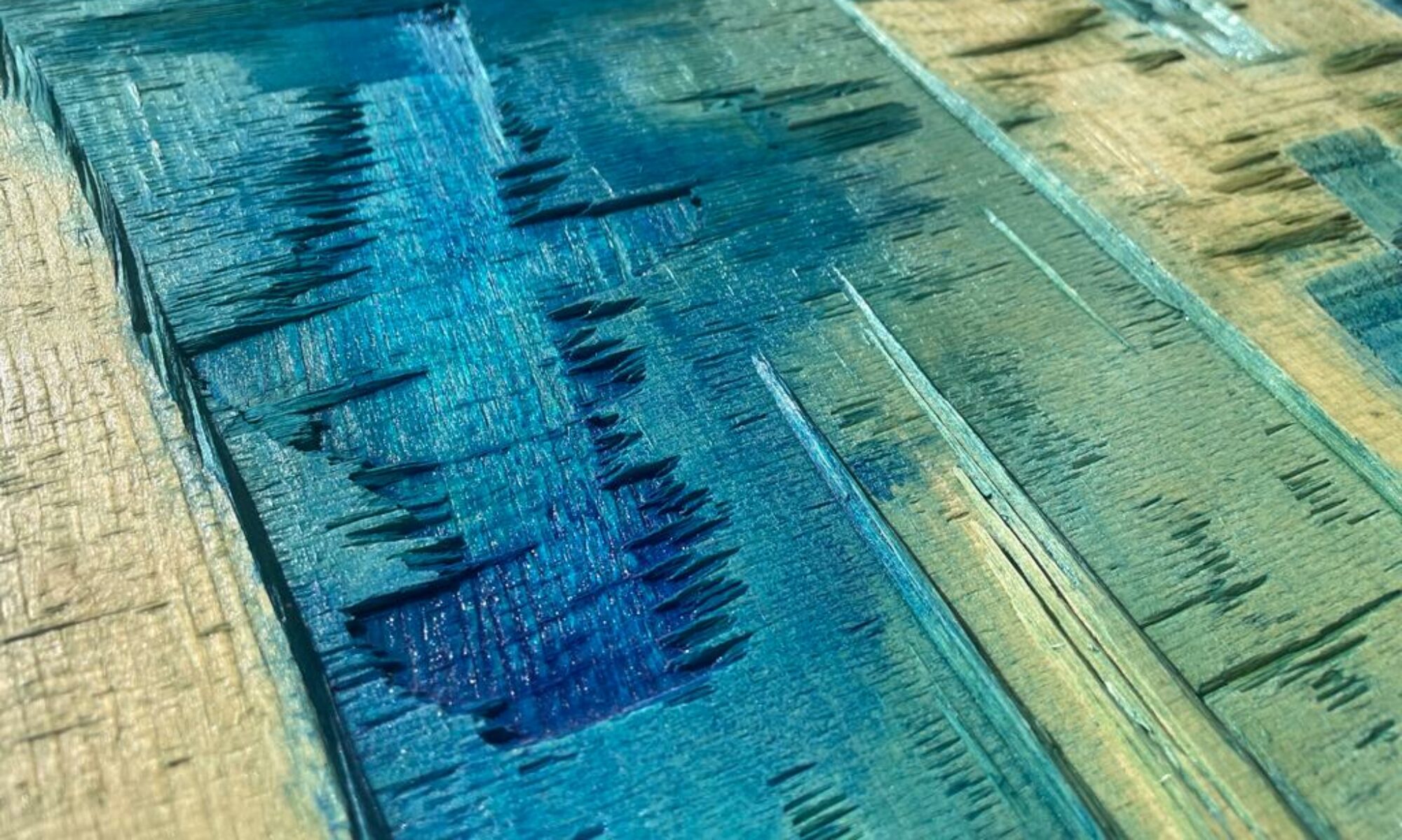

Successivamente, però, stante il sempre maggiore coinvolgimento di attrici e ballerine nella Compagnia le donne della famiglia Orlando fecero fuoriuscire gli Orlando dalla Compagnia, e così le due famiglie presero strade diverse, e mentre la Compagnia Tamberlani portò avanti l’attività teatrale anche attraverso le due guerre ed oltre, la famiglia Orlando si dedicò alle altre forme dell’Arte, la Pittura, la Poesia e il Giornalismo. A seguito di tale evento, Eduardo mandò il figlio Federico a Francavilla al Mare (oggi diremmo in Abruzzo) per frequentare la scuola del Maestro Francesco Paolo Michetti, artista, pittore e fotografo abruzzese, che lo giudicò talentuoso e promettente nella pittura.